Ist Virtual Reality wirklich die "ultimative Empathiemaschine"?

Im Kontext des gesellschaftlichen Nutzens von Virtual Reality wird diskutiert, ob die Technologie mehr Mitgefühl für das Leid anderer Menschen auslösen kann. Sie soll zum Treiber für positive Veränderung werden.

Im Oktober 2015 stiegen Bundestagsabgeordnete auf ein Schlauchboot in der Spree. Sie sollten am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, Flüchtling zu sein, zusammengepfercht auf engem Raum, um das eigene Leben fürchtend. "Es war beklemmend. Ich habe mich ausgeliefert gefühlt", sagt die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger nach dem Selbsterfahrungstest.

Eine ähnliche Aktion startete die norwegische Ministerin für Immigration und Integration Sylvi Listhaug, die sich für einige Minuten in einem Schwimmanzug in die Meerenge vor Lesbos warf. Die öffentlichkeitswirksame Maßnahme diente einerseits der Eigen-PR, entsprach aber gleichfalls dem Wunsch, für ein paar Minuten in die Rolle eines Flüchtlings zu schlüpfen.

Sowohl der politische Schlauchbootausflug auf die Spree als auch Listhaugs Planscherei lösten im Netz Hohn und Spott aus. Die Aktionen wurden als Anmaßung empfunden und zum Teil harsch kritisiert. "Ich setze mich für fünf Minuten auf einen Stuhl, dann weiß ich, wie es sich anfühlt, querschnittsgelähmt zu sein", heißt es in einem Tweet über Listhaug.

Bei Facebook kommentieren Nutzer das Berliner Schauspiel: "Das ist eine Ohrfeige für alle Flüchtlinge", oder "Es hätte noch gefehlt, dass Häppchen und Getränke gereicht werden." Das „Event“ wird als zynisch und höhnisch eingestuft.

Leid erfahrbar machen, um Handlung zu provozieren

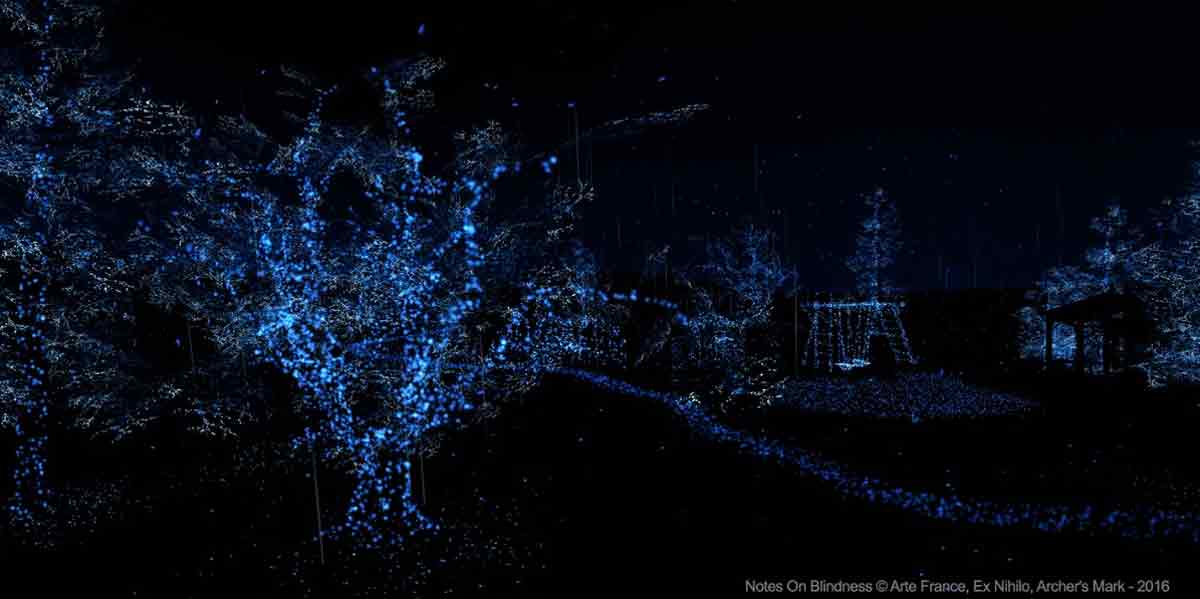

Dass Virtual Reality ein Gefühl von Präsenz an einem anderen Ort auslösen kann, ist das am intensivsten diskutierte Potenzial der neuen Technologie. Es unterscheidet VR von traditionellen Medien.

Beinahe allen 360-Grad-Produktionen ist es gemein, dass sie versuchen, dieses Präsenzgefühl optimal zu stimulieren, den Zuschauer zum Augenzeugen zu machen. Die Annahme, dass VR-Inhalte mehr Mitgefühl auslösen könnten, ist die Schlussfolgerung aus diesem Potenzial.

Die These: Wenn man etwas selbst erlebt, kann man sich anschließend besser in die Situation der Betroffenen hineinfühlen. Das kann der Flüchtling sein, das Opfer eines Erdbebens oder eine Frau, die vor einer Abtreibungsklinik von fundamentalen Christen angegriffen wird. Die Bundestagsabgeordneten und Listhaug folgten bei ihren realen Simulationen der gleichen Annahme.

Im März 2015 bestieg der Filmemacher Chris Milk bei einer Technologiekonferenz die Bühne und bezeichnete die VR-Brille als die "ultimative Empathiemaschine". Ein Ausspruch, der die Branche - insbesondere Journalisten - inspirierte und sich zu einem geflügelten Wort entwickelte.

Eine Erklärung, wie diese beiden gegensätzlichen Begriffe – Empathie und Maschine – zusammengehen, blieb Milk zwar schuldig, für seine Karriere war der Auftritt dennoch förderlich. Über 1,5 Millionen Nutzer schauten seinen Vortrag an. Seine Aussagen wurden in zahlreichen Medien zitiert, um das Potenzial der neuen Technologie zu beschreiben.

Neben Milk äußerten sich viele Branchenvertreter auf beinahe identische Art, unter anderem die auf VR spezialisierte Journalismusforscherin Nonny de la Peña. Sie beschreibt die Chance, den Zuschauer zum Augenzeugen zu machen und ihn durch diesen Perspektivwechsel zu einer stärkeren Anteilnahme zu inspirieren.

Die Wissenschaft scheint solche Annahmen im Ansatz zu bestätigen, obwohl die recht einfach konstruierten Experimente im Labor kaum vergleichbar sind mit der emotionalen Komplexität gesellschaftspolitischer Themen, die man durch die VR-Brille erfahren soll.

Allgemein stellen wir bei diesen Experimenten immer wieder fest, dass Menschen dazu neigen, mehr Mitgefühl zu entwickeln, wenn sie etwas erleben, anstatt es sich vorzustellen oder anzusehen, sagt Jeremy Bailenson, VR-Wissenschaftler an der Stanford Universität.

Dennoch: Zuletzt lieferten Forscher eindeutige Hinweise, dass Menschen Informationen in der Virtual Reality deutlich anders verarbeiten als bei einer mündlichen oder schriftlichen Erzählung. Die Frage ist, ob und in welchem Ausmaß diese Ergebnisse in den Alltag eines Medienproduzenten übertragen werden können.

MIXED.de ohne Werbebanner

Zugriff auf mehr als 9.000 Artikel

Kündigung jederzeit online möglich

Virtueller Katastrophentourismus oder intensive Anteilnahme?

Überraschend ist die folgende Beobachtung: Den eingangs beschriebenen Aktionen der Politiker wird mit großem Spott und viel Häme begegnet. Milks Ausspruch zur Empathiemaschine wird hingegen kaum kritisch hinterfragt. Im Gegenteil: Produktionen, die sich diesen Empathieeffekt bestmöglich zunutze machen, werden mit Preisen gewürdigt.

Dabei ist die reale Simulation, in einem Schlauchboot auf der Spree zu schaukeln oder dem Wellengang im Meer ausgeliefert zu sein, doch deutlich immersiver, intensiver und empathischer, als sich eine VR-Brille vor die Augen zu halten.

Die gewährt zwar einen Blick aus der Ich-Perspektive und blendete die reale Umgebung aus – ist somit eindrücklicher und suggestiver als ein Video, das auf einer Mattscheibe flimmert – dennoch ist die virtuelle Erfahrung weit vom realen Erleben entfernt. Die Virtual-Reality-Simulation, das unterscheidet sie kaum vom Schlauchboot auf der Spree, gibt allein die äußeren Umstände einer Situation wieder und das nur oberflächlich.

Der Psychologe Paul Bloom von der Yale Universität untersucht, wie Menschen die physische und soziale Welt verstehen und welche Rolle Empathie in einem gesellschaftlichen Kontext spielt. Unabhängig davon, dass er Empathie als Hindernis sieht, wenn es darum geht, Leid zu mindern, bezeichnet er den Versuch, mit Virtual Reality mehr Mitgefühl für Flüchtlinge auslösen zu wollen, als "lächerlich".

"Das Schlimme an einer Flüchtlingserfahrung ist nicht, wie ein Camp aussieht oder wie es klingt; es hat mehr mit der Angst zu tun, dass man aus seiner Heimat flüchten muss und in einem seltsamen Land einen neuen Platz finden muss. [...] Man kann dieses Gefühl nicht nachempfinden, indem man sich einen Helm aufsetzt. Niemand glaubt, dass man Armut besser anerkennen kann, wenn man ohne Geldbörse ins Ghetto geht. Warum sollten die Simulationen das leisten können?"

Bloom beschreibt Sicherheit und Kontrolle als weitere Differenzierungsmerkmale zur Realität. Im Gegensatz zu Menschen, die realem Unglück ausgeliefert sind, kann man eine VR-Erfahrung jederzeit beenden.

Dieser Unterschied könne aus einer eigentlich fürchterlichen eine unterhaltsame Erfahrung machen. "Deshalb spielen wir auch Kriegsspiele", schreibt Bloom. Außerdem lasse sich ein Erlebnis von wenigen Minuten nicht auf Monate und Jahre hochrechnen.

Nicht zu viel versprechen

Das Potenzial der Virtual Reality, Menschen in Situationen zu bringen, die sie normalerweise nicht erleben könnten, ist zweifelsohne gegeben. Beim aktuellen Stand der Technologie – wir befinden uns im Mittelalter der VR-Brille – klappt das rudimentär. In Zukunft wird deutlich mehr möglich sein.

Für Medienmacher, die gesellschaftlich relevante Themen adressieren und Politik machen, ergibt sich ethisch und technisch eine komplexe Gemengelage. Zum einen möchte man den Ansprüchen der Verlage und Unternehmen gerecht werden, die in Inhalte investieren und möglichst viele Menschen dazu bringen, in das eigene Werk einzutauchen. Dafür muss man viel versprechen, um aufzufallen, so wie es Chris Milk tut.

Zum anderen stößt man mit der aktuellen Technologie schnell an die Grenzen, die Milk bei seinen Ausführungen nicht beschreibt. Ein 360-Grad-Erlebnis erlaubt zwar einen Blick aus einer ungewohnten Perspektive, aber nicht den kompletten Rollenwechsel. Wer den zum jetzigen Zeitpunkt verspricht, übertreibt.

Redaktionen müssen zudem die Frage beantworten, ob virtuelle Präsenz bei realem Leid und Unglück zumutbar ist. Zumutbar für die Augenzeugen, die diesen Trip auf sich nehmen. Aber noch viel wichtiger: Zumutbar für die Menschen, die von Leid betroffen sind und denen man tausende virtuelle Besucher an den Unglücksort schickt.

Hinweis: Links auf Online-Shops in Artikeln können sogenannte Affiliate-Links sein. Wenn ihr über diesen Link einkauft, erhält MIXED.de vom Anbieter eine Provision. Für euch verändert sich der Preis nicht.